最近では音楽アプリや音楽配信サービスでも標準搭載されており、一般的にも馴染みのある言葉になってきた「EQ(イコライザー)」という機能について説明します。

ここでは主に「イコライザーとは?」「どんな機能があるの?」「どうやって使ったら良いの?」という疑問について、画像を用いながら解説します

この記事で学べること

- イコライザーについて1から勉強

- DAW搭載のイコライザーの見方、学習方法

MIX師兼ブロガーとして活動しているひろです。よろしくお願いします!

EQは、特定の周波数の音量を変化できる

イコライザー(以後、「EQ」と略します)についてざっくりと説明すると、特定の周波数の音量を大きくしたり小さくしたりして音作りを行うエフェクトです。

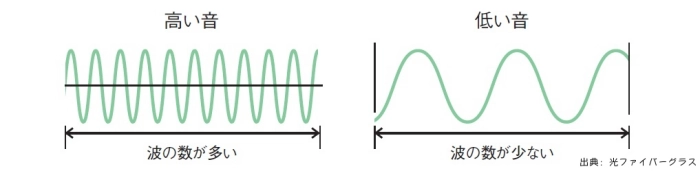

ここで「周波数」という言葉が出ましたが、これは1秒の間に伝わる音の波の数のことで「Hz(ヘルツ)」という単位で表されます。

音の波は、その波の数が多ければ多いほど人間には高く聞こえ、少ないほど低く聞こえます。

実際に聞くとこのように感じとることができます。

約440Hz(ラの音)

約261Hz(ドの音)

単調な音ですが、約261Hzの音の方が低く聴こえてきたと思います。

そして、僕たちが普段耳にしている音はこのような単調な音ではなく、様々な周波数を含む複雑な音を聞いています。

つまりEQは、これらの複雑な周波数の音量を変えて、本来の音を作り替えたり、音量を整える機能を持っております。

まとめると

EQとは、特定の周波数の音量を上げたり下げたりできるエフェクト

DAW搭載のEQの見方解説

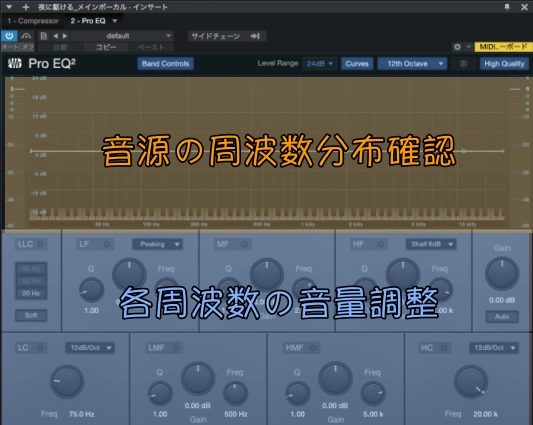

ここでは実際にStudio One 6 Artistに搭載されているEQ(Pro EQ)を用いて、その使い方や名称を説明します。

このEQに表示されている画面の見方を解説していきます。

中央付近で画面の色が変わっておりますが、上段で音源の周波数分布を確認し、下段で各周波数の音量を調節できます。

そのため音源を再生すると、上段に音源の状態を表示することができます。

この時、縦軸は音量(中央0dB)、横軸は周波数を表しております。

Studio One 6 Artist搭載のPro EQは、上段で音源の状態を見ながら、下段で各周波数の音量を調整するというEQになっております。

EQの機能説明と使い方

それでは音量を調整するための下段の機能とその使い方を説明します。

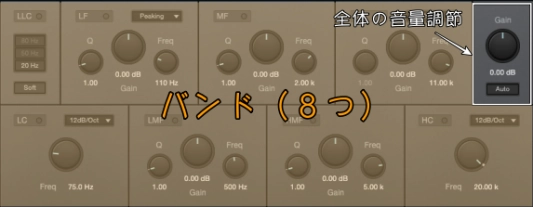

下段は全部で9つの区画に分かれていますが、このうち8つが周波数を調整するための機能をもつ「バンド」というものになります。

残り1つの一番右側にある「Gain」と表示されているものはバンドではなく、EQ全体の音量を調節する機能を持っています。

この8つバンドを利用して音作りを行います。

そしてバンドごとに機能が少しずつ違うので、順番に説明していきます。

LLC

一般的に「重低音」と呼ばれる周波数を調整できます。

ここでできる調整内容は、カット(切る:音量を下げる)のみです。

また、調整できる周波数は80Hz・50Hz・20Hzの3種類であり、「Soft」をオンすることで音量の下げ幅を少なくできます。

EQ全体の画面上ではこのようになります(LLCと書かれたボタンをクリックすることでオン)

LCとHC

この2種類は機能的に似ているので一緒に説明します。

「LC」では設定した周波数以下の周波数をカット、「HC」では設定した周波数以上の周波数をカットすることができます。

そして設定する周波数は「Freq」と書かれたツマミで調整することができます。

また、それぞれ右上に「12dB/Oct」と書かれたプルダウンがありますが、これはFreqで設定した値からカットし始めるカーブの傾斜を調整できます。

EQ全体の画面上ではこのように調整できます。

LMFとMFとHMF

この3種類は機能的に全く同じです。

それぞれのツマミについて説明すると

- Gain :音量を上げたり下げたりする

- Freq:Gainで上下させたい周波数を決める

- Q:Gainを頂点とした山の幅を調整する

こんな感じになります(実際に動かしてもらった方が分かりやすいかも)

それぞれ画面上ではこんな感じに動かせます。

LFとHF

この2種類も機能的には全く同じです。

先ほど説明したLMFとMF、HMFにとても似ていますが、1箇所だけ機能が増えています。

それは右上のプルダウンに表示されている「Shelf」という機能です。

Shelfを使うことにより、設定した周波数以上(またま以下)の周波数を棚のように音量調整することができます。

また6dB・12dB・24dBでは、Freqで設定した値から始まるカーブの傾斜を調整できます。

それぞれ画面上ではこんな感じに動かせます。

以上が全8バンドの機能説明になります。

それぞれ用途によって異なる使い方ができますので、様々なパターンを試していただければ嬉しいです。

EQの勉強方法 〜プリセットを使う〜

闇雲にバンドを動かしても「どうすれば??」と思う方もいると思いますので、学習法について簡単に解説します。

それは「プリセットを使って音の変化を覚える」ことです。

プリセットとは、開発者が様々な状況を想定して作成した雛形です。

左上「default」と書かれたプルダウンをクリックすることでプリセットを閲覧でき、選択することでその状況に合わせたEQの形に変化します。

これらの音の変化を聞いて「こんな風に変わったな」という音の違いを理解できる耳の感覚を養ってください。

そしてその上で、各バンドをオフにしてみたり、動かしたりすることで、それぞれのバンドが音の中でどのような役割を持っているのか聞き分けられるようになって欲しいです。

プリセットが最適解ではない

ここで重要なのは「必ずしもプリセットの値が最適解ではない」ということです。

つまり、女性ボーカルのJ-popの曲だから「Female Pop Vox」のプリセット使えば完成!ではないということです。

何故かというと、ボーカルの声は1人1人違っており、全ての声が同じ周波数で歌っているわけではないからです。

あくまでプリセットは「指標」として捉えていただき、さらにそこから最適なEQの設定ができるようになれば免許皆伝です。

各周波数がどんな役割を持っていて、どう変化していくかを耳で聞き分けられるようになるのが重要!

さいごに 〜EQは音作りの要〜

ここまでEQの使い方や勉強法について書いてきましたが、正直に言うとEQの設定は超難しいです。

耳で聞き分けられるようになり、実際に楽曲の中で一番良い形に設定できるようになるにはかなりの時間がかかると思います。

しかしEQは、調整の仕方で音源をどこまでも変化させることができる非常に面白いエフェクトですので、とにかく遊び倒してその使い方に慣れてもらえれば理解も深められるようになると思います。

-

-

参考Compressor(コンプレッサー)とは?標準エフェクトを用いて分かりやすく解説します

続きを見る

-

-

参考【DTM・録音】専門用語辞典

続きを見る

★★この記事を書いた人★★

ひろ

2021年2月よりミキシングエンジニア(MIX師)として活動を始め、300件以上の作品を手がけました。

音楽制作(DTM)は2017年から始めました。

そんな僕が、誰でも「歌ってみた」や「ボーカルミックス」を楽しんで欲しいと考え、このサイトを作りました。

それ以外にも、レビューや健康、体験談など幅広く記事にしておりますので、ぜひ見ていただければ嬉しいです。

詳しいプロフィールはこちら

\歌ってみたミックスのご依頼も受付中です/

※当サイトはリンクフリーです。内容をコピー、スクリーンショットや画像のご利用も、該当記事へ「出典」としてリンクを張っていただければ、管理人への許可なくご利用いただけます。常識の範囲内でご利用ください。